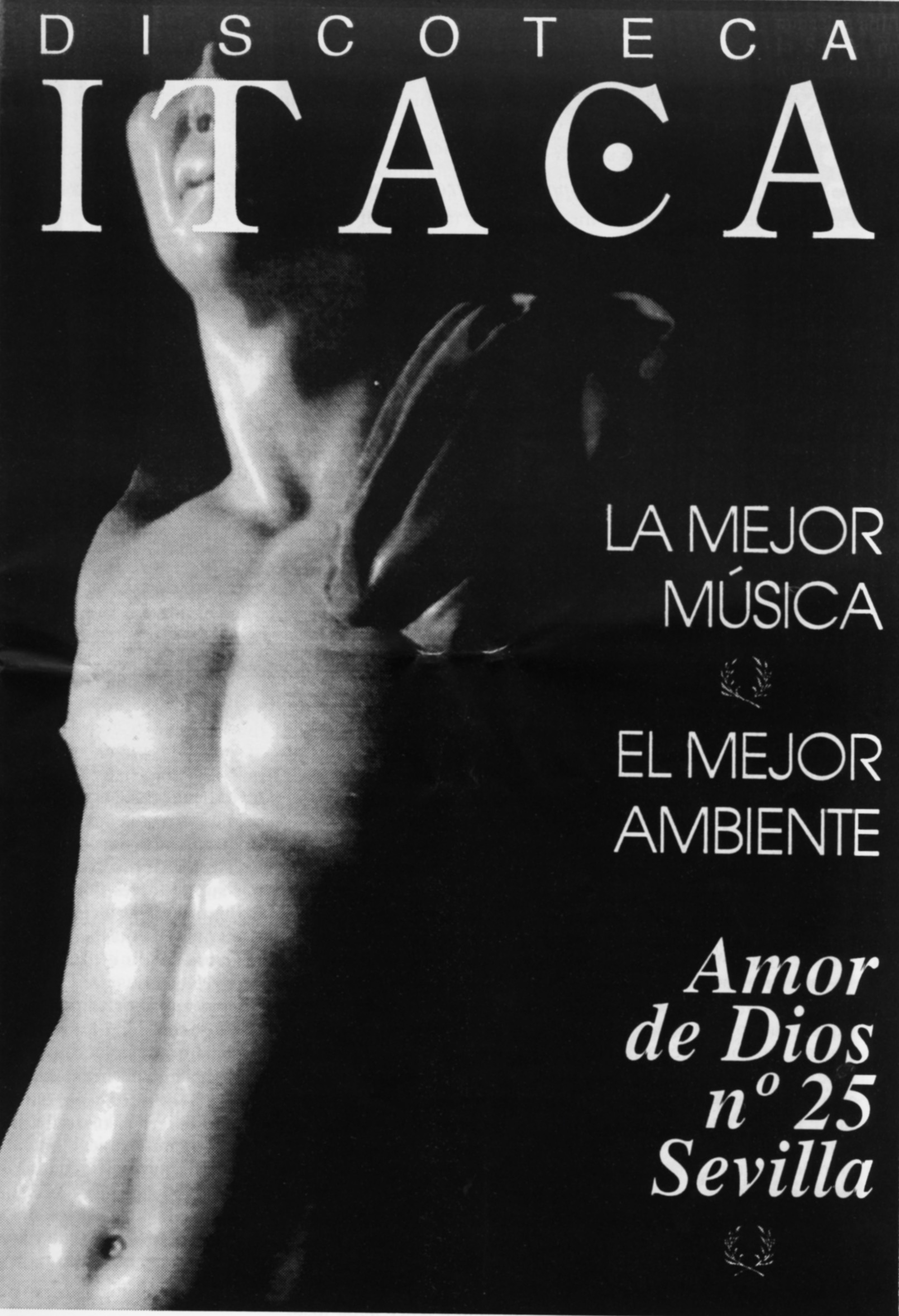

Cette série de textes est issue de mes conversations avec José Antonio Campillo, fondateur et propriétaire d’Itaca, incontournable club, ouvert en 1979, de la rue Amor de Dios, à Séville. Les premières ont eu lieu par téléphone, entre Paris et Séville, en octobre 2020. Ensuite, il y a eu d’autres rencontres en tête-à-tête dans divers cafés et bars sévillans, qui m’ont permis de peaufiner l’histoire du club, indissociable de celle de la vie de José Antonio et de la ville elle-même.

Paris, dix heures du matin. Octobre 2020. José Antonio Campillo décroche le téléphone depuis Séville. Sa voix profonde et déterminée, un peu fatiguée, coule ponctuée d’un rire timide et honnête. Comme on dit en français, il y a des gens qui ont le feu sous la glace. José Antonio doit appartenir à ce type de personnes : sa vie, je le comprendrai bientôt, a toujours avancé animée d’une ardeur inépuisable, d’un engagement sans faille pour la liberté. Aujourd’hui, il me parle du petit potager qu’il a aménagé dans sa maison du quartier de l’Alameda de Hércules, au bout duquel se dresse un des murs de l’église du Sagrado Corazón (« il y a des jours, quand je travaille la terre, où je me voit en moine cloîtré. Qui l’aurait cru… »). La « couronne de la retraite » n’a pas réussi à entraver son élan, toujours au service de la vie associative de la ville. Avec un regard lucide et alerte sur l’actualité, José Antonio partage avec moi son inquiétude face à la résurgence de l’extrême droite, qui, conjuguée aux chavirements provoqués par la pandémie, ne fait que renforcer l’intégrité de cet esprit combatif : « À ce stade, je ne vais pas offrir une dépression ou une mauvaise pensée à qui que ce soit. Il ne faut pas se laisser abattre, maricón. Chaque époque de conquête en termes de liberté est suivie d’une réaction contraire. J’ai vécu des moments plus difficiles que celui-ci et me voici, toujours debout ». Sa vie, et les événements qui ont précédé l’ouverture d’Itaca, en témoignent.

« Tout a changé quand un ami a commencé à nous envoyer des films porno depuis Paris. » En plus des bébés (1), au début des années 80, le porno venait aussi de la capitale de France. Si le mouvement de libération homosexuelle avait déjà fait son apparition à Séville, les films, entre autres, de Jean-Daniel Cadinot, le mythique réalisateur de X gay, étaient alors un Eldorado pour les gays de la ville. Seul un bar rue Amor de Dios, Itaca, projetait ses œuvres certains soirs, après la fermeture au grand public. Itaca avait ouvert peu de temps avant. Timidement gay au début, son comptoir attirait intellos et bohèmes des deux sexes, qui assistaient aux lectures poétiques et aux rencontres libertaires qui y étaient régulièrement organisées. Depuis la mort de Franco en 1975, Séville, et l’Alameda de Hércules en particulier, connaissait une effervescence inédite en termes de création et de libération. Mais l’arrivée du porno allait provoquer un changement de cap chez Itaca. Là, en petit comité, a germé un projet qui allait révolutionner le milieu sévillan et la ville elle-même. José Antonio se souvient : « Après la fermeture, nous restions entre potes, nous projetions les films et nous branlions ensemble. Aussi simple que ça. En une semaine, la rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre et, dès l’ouverture, il y avait des gens qui attendaient que je passe le porno. À plusieurs reprises, j’ai dû avancer le moment de la projection sous la pression des clients. Certains garçons venaient avec leurs copines, partaient et revenaient tout seuls ensuite. Bientôt, cette situation est devenue difficile à gérer. »

REBEL WITH A CAUSE

José Antonio est né à Villanueva del Río y Minas, dans le Nord de la région de Séville. « Une petite ville minière avec une véritable structure par classes sociales, où on était obligé de rester dans la zone qui nous correspondait. Chaque quartier avait ses infrastructures, ainsi que ses propres espaces de divertissements. Les gens ne se mélangeaient que pour faire des achats dans le magasin central, qui, comme tout, appartenait à la société qui exploitait les mines. » Une sirène marque les heures et les rythmes de la ville. Quand elle ne sonne pas, les femmes descendent dans la rue, sachant que quelque chose s’est passé, que peut-être leurs maris ou leurs enfants sont morts écrasés dans les galeries. Parfois, toute la ville s’habille de deuil. José Antonio retient les larmes quand il remémore ces scènes, avec cette pudeur qui, chez lui, côtoie la bravoure. « Ce climat d’oppression était blindé par une culture de suprématie de l’homme, du mâle, extrêmement homophobe. » Dès le début, la volonté de changer les choses, de subvertir le système social, jaillit indomptable d’une source d’inconfort. « J’étais un coq de combat. J’était en rébellion contre le monde parce que, au fond, je savais que je n’y avais pas ma place. Tout vient de mon orientation sexuelle, de l’impossibilité de l’accepter dans un environnement aussi hostile. Bien sûr, j’avais des convictions personnelles très claires, mais mon implication dans la lutte était un exutoire à ma répression. Le coupable, c’était le système, comment pourrait-il en être autrement. J’ai écrit un article sur le maire de la ville, que j’accusais de lécher le cul du franquiste. Puis j’ai fondé le Club de la Juventud Minera (Club de la jeunesse minière) pour rassembler la jeunesse de la ville contre la ségrégation qui nous divisait. » Cet humble projet, qui a produit un germe de lutte importante, reflète également la volonté de José Antonio de rassembler les gens, qui sera très présente dans la genèse, et tout au long de l’histoire, d’Itaca. « Plus tard, quand je suis allé à Andújar pour étudier avec les jésuites, j’étais déjà enhardi. » La première grève organisée dans une école en Espagne est l’idée de José Antonio. Pour protester contre le directeur, qui entend imposer une amende de 25 pesetas pour chaque mauvaise note à un corps étudiant majoritairement issu de familles ouvrières, un appel à l’émeute est lancé. « Je pense qu’au fond, je voulais juste m’intégrer, être comme les autres. J’étais terrifié à l’idée que quelqu’un remarque mon homosexualité. Ma rébellion cachait ma peur et en même temps libérait ma colère. Pendant les étés, je retournais chez moi et m’amusais avec des filles. » A l’autre bout du téléphone, la figure du père est évoquée pour la première fois. Il apparaîtra plusieurs fois au cours de nos conversations, tel un jalon. Comme l’origine, et avec les années aussi la guérison, de la honte, de la colère, de la blessure. « Quand j’avais 11 ans, mon père a appris que dans notre quartier on m’appelait pédé et il m’a battu presque à mort. Chrétien militant, il a toujours été très impliqué dans les affaires sociales de l’Église. Lors de la Guerre civile, il a combattu avec les fascistes, simplement parce que c’était comme ça. Il n’était qu’une victime de son époque, de cette éducation qui vénérait la virilité. Étonnamment, il a fini par accepter mon homosexualité presque mieux que moi. »

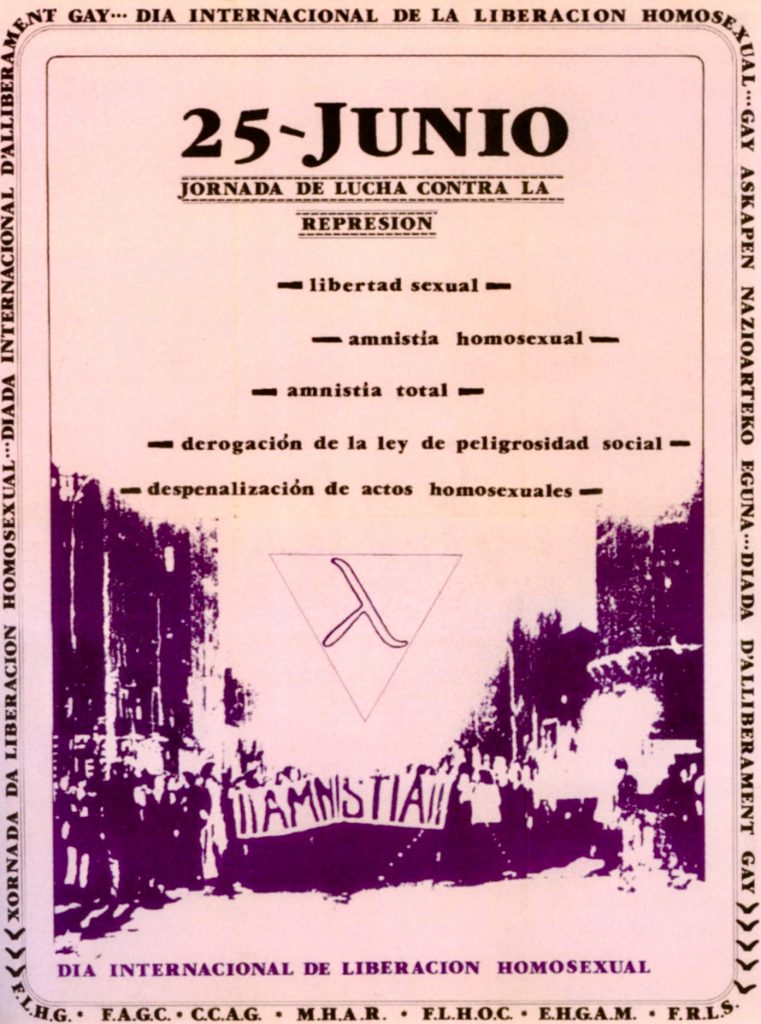

MÊME LA GIRALDA S’EST HABILLÉE EN ROSE

À la fin des années 60, après le lycée, José Antonio s’installe à Séville et commence à travailler à l’ISA (Industrias Subsidiarias de Aviación). « À l’usine, j’ai rapidement sympathisé avec le mouvement syndical, le seul moyen qui existait alors pour canaliser la lutte contre la dictature. Il ne faut pas oublier que Franco continuait de tuer. Jusqu’à la fin, le régime n’a cessé de purger la dissidence. Pendant ces années, mon engagement et ma peur vis-à-vis de mon orientation sexuelle sont allés de pair. J’ai commencé dans la Fraternité ouvrière d’action catholique, puis je suis passé au syndicat Comisiones Obreras, où je suis devenu secrétaire général de la corporation du métal. En tant que représentant syndical, j’étais très apprécié au sein de l’usine mais, en même temps, j’ai continué à cacher mon orientation sexuelle à tout le monde, y compris à moi-même. J’étais vraiment mort de peur. » Pendant des années, il axe sa vie sur le travail : il participe à toutes les réunions possibles, organise des rencontres, dort quatre heures par jour. Il voit également des psychiatres à la recherche d’un remède à son orientation. Sa vie sexuelle est inexistante. De Comisiones Obreras, il passe à la CNT et c’est là que le MHAR (Mouvement homosexuel d’action révolutionnaire), qui prépare alors un acte qui deviendra la première Pride en Andalousie, a croisé son chemin. Cette rencontre fortuite sera une planche de salut, une bouffée d’oxygène, et 1978 l’année qui va tout changer. José Antonio passera de la « chapelle syndicale » à la rue, où il criera son identité. « Là, il y a eu un déclic et j’ai rejoint le groupe du MHAR, dont le parcours a commencé curieusement lors d’une réunion dans l’une des salles du palais de l’archevêque à Séville. Son activité n’a duré qu’un an et a débouché sur la célèbre manifestation du 25 juin 1978, dans laquelle nous réclamions l’abolition de la loi franquiste de Peligrosidad y Rehabilitación Social, qui réprimait durement l’homosexualité et qui était toujours en vigueur. Ça ne devait être qu’une réunion dans les locaux de Comisiones Obreras rue Calatrava; elle a fini par descendre dans la rue et se joindre, dans une ambiance enflammée, à la manifestation organisée sur la Plaza del Triunfo. Ce jour-là, trois membres du MHAR ont déplié un drapeau rose avec le slogan Libertad sexual du haut de la Giralda. Il a ondoyé pendant 20 minutes, avant d’être retiré. À partir de ce moment, il était clair qu’il n’y avait plus de retour en arrière possible, ni pour moi ni pour la lutte. »

DESTINATION ITACA

Jusqu’à très récemment, la vie d’un homosexuel commençait dans une certaine mesure quand il en rencontrait d’autres comme lui. Il comprenait alors qu’il n’était pas le seul. L’angoisse se calmait ; l’horizon s’élargissait. Grâce au MHAR, José Antonio commence à côtoyer d’autres types de gens. Dans un appartement du Parque Alcosa, quartier ouvrier de Séville, il fréquente une tentative de commune libertaire où sont organisés représentations de théâtre expérimental et débats politiques. Il s’implique également dans la lutte de plusieurs associations de quartier. « J’étais dans le syndicat mais, à partir de là, j’ai commencé à m’identifier surtout au mouvement libertaire, qui m’offrait une possibilité d’épanouissement. Parler d’amour et d’éducation libres me comblait plus qu’organiser des grèves », plaisante-t-il à l’autre bout du fil. Un membre du groupe lui propose des excursions à la campagne, à la plage. Ils dorment sous les étoiles et, pendant le trajet de retour en moto à Séville, José Antonio, assis derrière, l’entoure de ses bras. Faisant confiance aux signaux qu’il perçoit chez l’autre et emporté par l’atmosphère de libération de cette année-là, il décide alors, enfin, de franchir le pas. « J’ai fini par lui avouer mes sentiments et lui, très surpris, m’a assuré qu’il n’y avait rien de sa part. Il a ensuite raconté à tout le monde ce qui s’était passé. Dans l’usine et dans mon quartier, on a commencé à dire que j’étais pédé. J’ai demandé quelques jours de congés. Je commençais à en avoir marre de vivre sous la peur. Ils ont fini par me licencier, du travail et du syndicat (ceci est un syndicat de classes, il n’y a pas de place pour les pédés, m’ont-ils dit). J’avais déjà été licencié d’autres fois, j’avais même été en prison, mais toujours pour des raisons politiques. Dans ces moments-là, mes collègues se mettaient en grève ou s’enfermaient dans l’usine pour exiger ma réintégration. Cette fois, j’ai été licencié en raison de mon orientation sexuelle. » Rétrospectivement, ce coup, plutôt que de tuer, a stimulé la volonté de José Antonio qui, avec l’indemnité de départ, a décidé d’ouvrir un petit bar rue Amor de Dios. Encouragé par les événements récents, par le contact avec des personnes partageant ses mêmes idées et par la rencontre avec Antonio Morillo, qui, comme lui, avait été licencié pour son homosexualité, ce nouveau projet a canalisé son esprit tumultueux et a donné un nouveau sens, plus cohérent, à sa vie.

Père

« J’ai beaucoup appris de mon père, comme il l’a fait de moi. Il a beaucoup réfléchi lorsque j’ai été en prison pour des raisons politiques. Je pense qu’il s’est rendu compte que l’Église ne devrait pas être basée uniquement sur la charité. Ce doit être avant tout une révolution. J’étais dans cette révolution. Dans les exercices spirituels qu’il faisait avec ses compagnons, il a commencé à parler de justice et d’amour. Mon homosexualité l’a complètement changé, même si nous n’en avons jamais parlé ouvertement. Mon père avait beaucoup plus de capacité que moi d’assumer et d’accepter. Dans ses dernières années, il m’a même accompagné à une manifestation de revendication et, une fois, je l’ai fait visiter Itaca, avec le bar vide. Heureusement, l’héritage que mon grand-père a légué à mon père, ce poison misogyne et homophobe que tant d’hommes buvaient, et boivent, a fini par se dissoudre. »

Le deuxième volet de Histoire(s) d’Itaca sera publiée samedi 6 février.

2 Comments