Mi madre y yo estamos sentados en la iglesia de los Descalzos, maravilla del barroco andaluz. La mañana del miércoles toca a su fin y tres señoras están también sentadas bajo las exuberantes yeserías y los angelotes que revolotean por todas partes, diríase que ensimismadas ante la visión del altar, donde hoy está expuesto el Santísimo en su custodia de oro. Las tres lucen peinados similares, cabello montado a punto de nieve a base de secador y laca. Van vestidas con la sobriedad característica de los pueblos de la campiña sevillana. Ninguna habla, han venido solas. Mi madre y yo hemos visitado la iglesia con sigilo, conscientes de lo solemne de la situación, intentando pasar desapercibidos. Al levantarnos y dirigirnos a la salida, un señor salido de ninguna parte se nos acerca malencarado para recordarnos que no se le puede dar la espalda al Santísimo y que debemos, por tanto, salir caminando hacia atrás. Empequeñecidos por el alarde de autoridad del desconocido, además de por la situación (un lugar sagrado en un pueblo extraño), cogidos de improvisto en una tesitura inédita, sin tiempo para reaccionar, los dos obedecemos con mansedumbre y abandonamos el templo reculando, como dos idiotas. Una vez en la calle me vienen al recuerdo mis visitas a las iglesias de París y de Sevilla, lugares que frecuento desde siempre con fruición. Y me hago de nuevo las mismas reflexiones acerca de las diferencias abismales que existen entre ambas, siendo la más importante el restringido horario de los templos sevillanos, abiertos solo para la misa, frente a los parisinos, que es posible visitar en cualquier momento del día. Qué diferencia también, me digo mientras caminamos en busca de un restaurante donde almorzar, entre la atmósfera distendida y hospitalaria de las iglesias en París, auténticos lugares de acogida, con esas personas que pasan horas dormitando en una silla, leyendo o charlando en susurros con quien se tercie, y las iglesias españolas, donde las expresiones adustas cargan el ambiente y las miradas de reojo hacen que uno se sienta constantemente bajo sospecha de herejía.

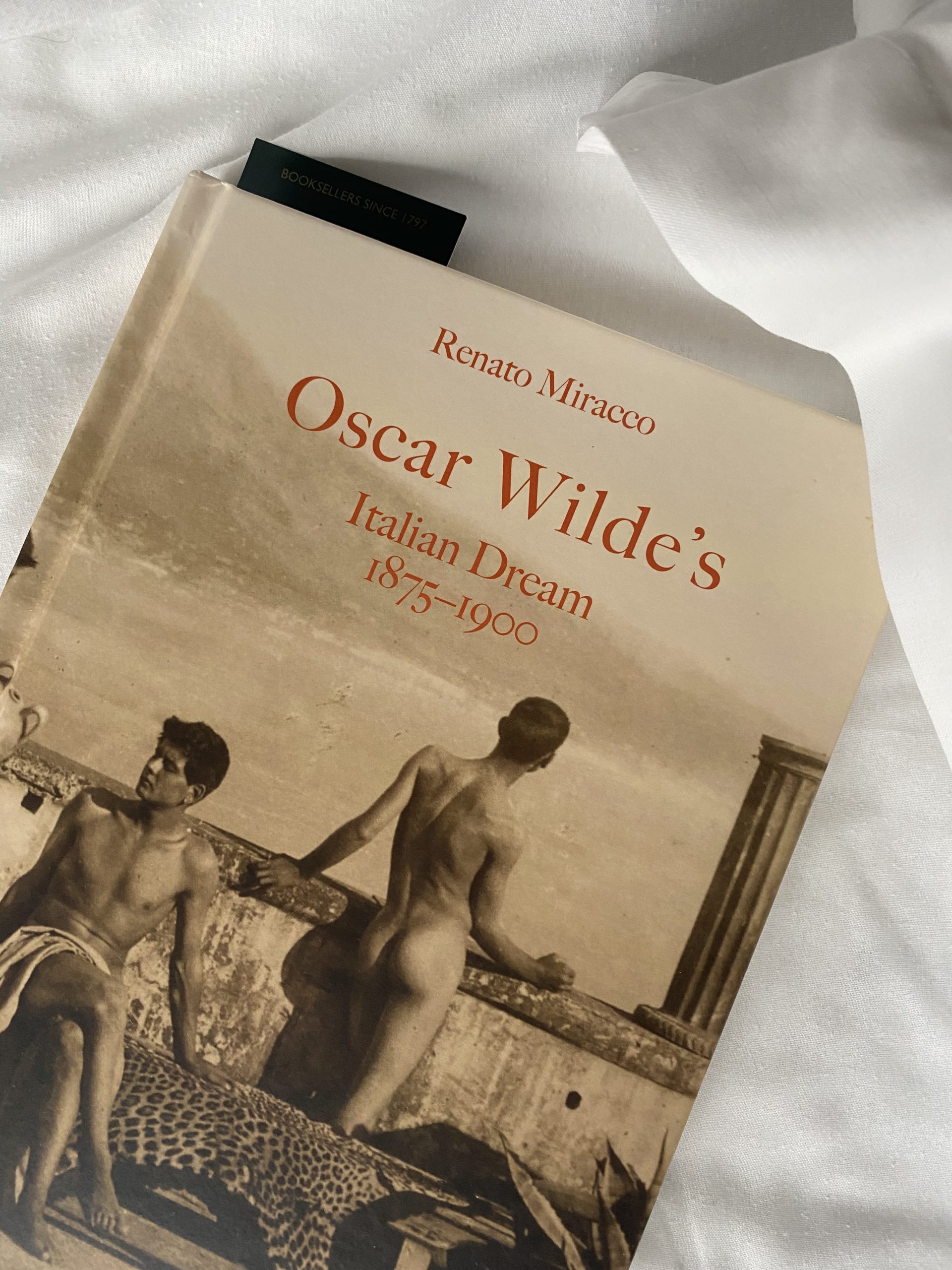

Esa misma tarde, tras haber admirado la Amazona herida en el Museo Municipal de la ciudad, sentados ante una taza de té, le hablo a mi madre del libro que estoy leyendo en ese momento, Oscar Wilde’s Italian Dream, de Renato Miracco, comprado durante mi última visita a Inglaterra. Se trata de una recopilación comentada de cartas que el escritor irlandés escribió y recibió durante sus últimos años de vida -una lectura fascinante que me lleva a leer una vez más, en cuanto volvemos a Sevilla, La divina comedia de Oscar Wilde, el aclamado cómic de Javier de Isusi.

-Yo siempre había pensado que Wilde pasó el final de su vida atrapado en París, pero resulta que se movió bastante entre Francia e Italia, aceptando las invitaciones de los pocos amigos que le quedaban, gestionando la falta de dinero como podía para la publicación de Balada de la cárcel de Reading, comento.

-Un paria en la Europa de entre siglos.

-Pero un paria que parece aceptar su estatus de paria. En una carta dice que merece caer tan bajo, después de haber subido tan alto, y que espera que la Balada sea leída por los que son ahora sus semejantes, es decir, los presidiarios y otros apestados de la sociedad.

Por supuesto, evito incluir en la lista a los homosexuales -que, de hecho, Wilde no menciona en su carta. Un pudor difuso y old school me hace no mencionar la palabra ante mi madre (a este respecto, sobra decir que jamás he tenido problema alguno en casa en cuanto a mi sexualidad. De hecho, mi madre me sacó del armario con gran delicadeza a los 20 años y siempre me recordaba la necesidad de protegerse frente al VIH y las ITS, lo que me resultaba extremadamente violento con aquella edad). Vuelvo al presente, a esta tarde de enero en un pueblo de la provincia de Sevilla. En la mesa de al lado, dos señoras están tomándose una Coca-Cola.

-Pobrecito. Bueno, por lo menos ha muerto habiendo recibido la extremaunción, dice una.

-Eso es lo más importante, responde la otra.